作为经济第四大省的浙江,长期面临 “高教洼地” 的尴尬 —— 全省仅浙江大学、宁波大学、中国美术学院3所“双一流”高校,这一数量在省级行政区中位列10名开外。

背后原因可追溯至历史与现实的多重制约,1952年院系调整中,原浙江大学拆分重组为多所院校,虽1998年四校复归合并让浙大跻身全国顶尖阵营,却也形成“一强多弱”的格局,省内资源与合作机会过度向浙大倾斜,“地方更愿信任浙大,留给省属高校的空间狭小”。

资源分配的失衡更显突出:浙大经费预算常年居全国第二,而省属高校师资待遇差距悬殊,杭州某省属高校正教授月到手仅八千余元,讲师购房压力巨大,难以留住高端人才。

浙江高教强省目标多次推迟,从2020年延至2025年,反映出基础积淀不足与发展节奏的错位,早期民营经济对基础学科的反哺也相对滞后。

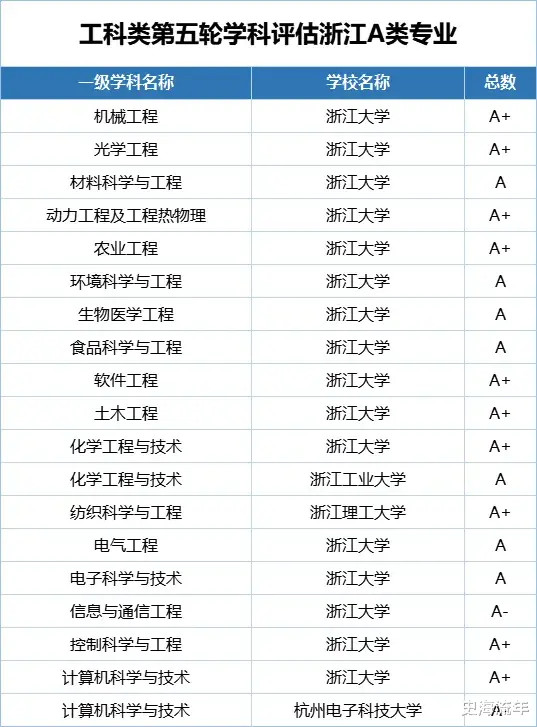

2027年评估中上榜的四所浙籍高校,正凭借学科特色与政策加持冲击“双一流”。浙江工业大学以609分位列第三,其化学工程与技术在第四轮学科评估中斩获A类,是省内首个科研经费破亿的学院核心支撑,更被纳入省登峰学科获每年1亿元专项补助,通过“超级博士后”计划以60万年薪全球揽才,构建起“学科——资金——人才”的攻坚体系。

杭州电子科技大学以617分紧随深圳大学之后,计算机科学与技术专业,被评估为A-类学科。电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术均获B+评级,计算机学科作为省登峰学科享受“无限制进人指标”特权,校长亲自对接引进学术副校长,实现课程内容与数字经济产业的无缝衔接,其IT类专业录取分数远超多数211高校。

浙江理工大学虽以599分位列第四,纺织科学与工程专业,被评估为A+类学科,在纺织科学与工程领域形成特色优势,依托省优势特色学科建设,将传统纺织技术与智能材料、绿色制造交叉融合,科研成果在长三角纺织产业集群中转化率居高不下。

温州医科大学以539分上榜,药学学科被业内视为冲击“双一流”的潜力股,被评估为A-类学科,依托眼视光医学等特色方向构建科研平台,其成果在公共卫生领域的应用契合国家战略需求,已具备冲击核心条件。

四校若冲击“双一流”成功,将彻底重塑浙江高等教育版图。第一,是破解“一强独大”的生态困局:浙大垄断21个省级一流学科的现状将被打破,化工、电子、医学、纺织等优势学科形成多点支撑,呼应“196 工程”中“9所高校进全国一流、60个一流学科”的目标。

第二,是实现高教与产业的深度耦合。杭电的计算机科学与技术专业被评估为A-类学科,可强化浙江数字经济的人才供给,浙工大的化工技术为智能制造提供支撑。

温医大的医学成果对接健康产业,形成“学科群——产业链”的共生格局。对浙江学子而言,这意味着家门口的高水平大学选择从“浙大独苗”扩展为多领域覆盖,缓解“考不上浙大即失败”的升学焦虑,宁波大学之外再添优质选项,尤其能满足中等偏上考生对特色专业的需求。

第三,更深远的影响在于人才虹吸效应的形成。“双一流”头衔将吸引更多院士级师资与国家级科研项目落地,改善省属高校“发顶刊难、引才难”的困境,推动浙江从“经济强省”向“高教强省”跨越,兑现“高等教育与经济社会发展相匹配”的治理承诺。

从历史桎梏到突围尝试,浙江四校的冲击之路折射出地方高教的成长逻辑。当化学工程的反应器对接智能制造的生产线,当计算机代码赋能数字经济的创新链,当药学研发支撑健康中国的战略蓝图,这些学科高峰的崛起终将改写浙江高教的版图。

对浙江学子而言,家门口的高水平大学不再是遥远的奢望,而对浙江高教而言,这正是破解“单极依赖”、构建均衡生态的关键一跃。

E融配资,股票配资平台推荐,怎么在手机上买股票开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。